Pratiquant la régate depuis l’âge de 10 ans, secrétaire général du Cercle de la voile de Paris, arbitre fédéral de la Fédération française de voile, c’est peu dire que Pierre-Jean Cottalorda est passionné par ce sport.

Membre du Campus de la transition, il réfléchit aussi depuis de nombreuses années aux questions de durabilité appliquées à la voile : « La course au large, par son principe même de propulsion, a la chance de jouir d’une excellente image sur le plan environnemental. Mais dans la pratique, les usages restent très perfectibles » nuance Pierre-Jean Cottalorda. De fait, avec des coques constituées essentiellement de fibres de carbone, les bateaux de compétition sont particulièrement difficiles à recycler le moment venu. Et ce n’est qu’un aspect des nombreuses problématiques environnementales de la discipline.

Depuis 2020, Pierre-Jean Cottalorda travaille sur le sujet avec des élèves ingénieurs d’ENSTA Paris, école dont le génie maritime est une des raisons d’être depuis sa fondation en 1741. Dans le cadre de leur projet d’ingénieur en équipe de 2e année, il a développé avec eux un indicateur de durabilité multidimensionnel, puis une méthodologie de mise en transition. Celle-ci a été développée sur le cas précis de la « One Ton Cup », une coupe internationale du Cercle de la voile de Paris, avec l’idée d’en faire un nouveau format orienté sur la durabilité.

Lors des assises du 8 décembre, Pierre-Jean Cottalorda a insisté sur le besoin pour le secteur de la course au large de répondre aux enjeux de la transition écologique. Il a passé en revue l’état des limites planétaires et les différentes crises associées, et proposé aux acteurs de la course au large, du fait de leur forte exposition médiatique, de devenir un levier majeur dans la transition de nos sociétés vers des modèles à faible impact environnemental.

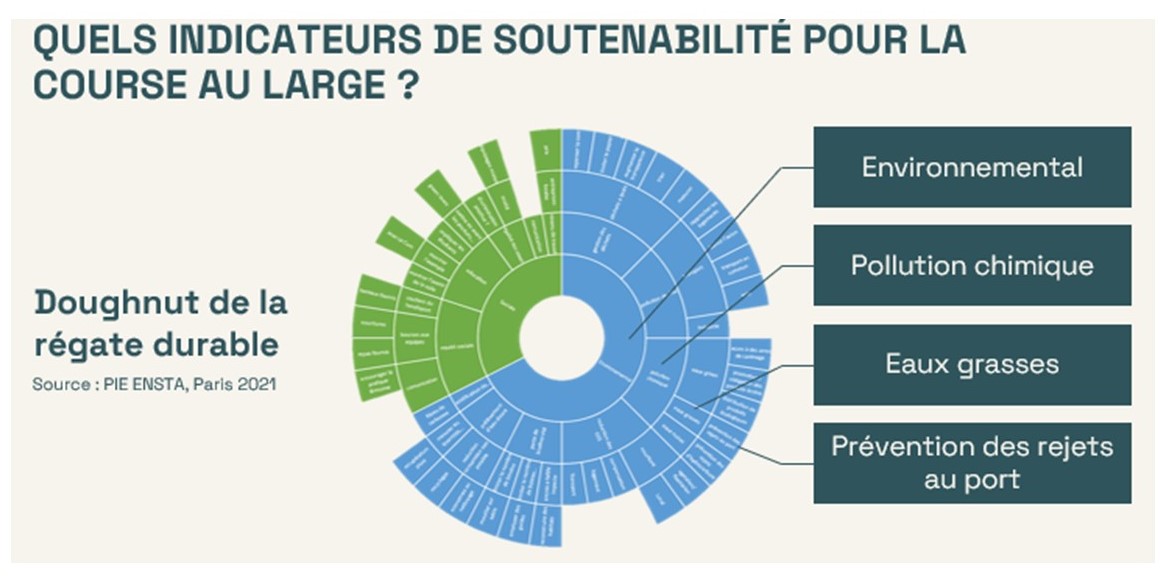

Il a pour cela présenté le principe de l’indicateur d’impact multidimensionnel développé avec les élèves d’ENSTA Paris, donnant un ordre d’idées de toutes les dimensions environnementales de la course au large, associées à un degré d’urgence.

« Cet indicateur, développé spécifiquement pour la course au large, s’inspire de l’espace de vie juste et sûre défini par Kate Raworth et sa théorie du donut : être au-dessus du plancher social qui permet à chacun de s’épanouir, tout en ne dépassant pas le plafond environnemental qui met en péril les ressources de la planète » explique Pierre-Jean Cottalorda.

Il a conclu sa présentation en faisant appel à la dimension éthique de la course au large, et en rattachant cette problématique aux stratégies de résolution de la « tragédie des communs » telles qu’envisagées par Elinor Ostrom, co-titulaire du prix Nobel d’économie en 2009 : la surexploitation des biens communs, qui finiraient nécessairement pillés par l’égoïsme des acteurs économiques, n’est pas une fatalité. Il est possible de définir des modes de gouvernance avec un faisceau de droits et de devoirs qui permettent de converger vers une gestion saine de la ressource, en l’occurrence le milieu marin, mais aussi l’image favorable et jusqu’ici préservée de la course au large.

« Mes propositions n’ont qu’un objectif : mobiliser les acteurs de la course au large afin qu’ils repensent leurs pratiques pour que ce sport soit toujours aussi enthousiasmant en 2050, tout en ayant le plus faible impact environnemental possible. Nous pouvons développer de nouveaux récits, en repensant notre rapport à la mer et à la performance, à partir de valeurs renouvelées, et ainsi concilier environnement, éthique et compétition » conclut Pierre-Jean Cottalorda.