Dans le jargon des sous-mariniers, on les appelle « les oreilles d’or ». Ce sont en fait des analystes en guerre acoustique chargés d’interpréter tous les sons que le sonar de leur bâtiment capte, qu’il se contente d’écouter passivement ou de recueillir l’écho de ses propres impulsions. Dans la séquence inaugurale du célèbre film de fiction consacré à l’un d’entre eux, « Le chant du Loup », l’oreille d’or commet une erreur d’interprétation qui met en péril tout l’équipage. Dans la vraie vie, la thèse de doctorat que vient de soutenir Louise Pacaut pourrait sauver la mise de bien des équipages en dépolluant les mesures des sonars.

Mais comment en vient-on à devenir l’ange gardien des sous-mariniers après avoir suivi le cycle ingénieur de l’ENSTA ? Par amour de la musique essentiellement, prolongé par un vif intérêt pour l’acoustique.

« Lors de ma première année du cycle ingénieur de l’ENSTA, j’ai pris toutes les options liées à l’acoustique car je trouvais le sujet intéressant. Les cours se sont avérés passionnants si bien que mon intérêt pour la discipline s’est encore accru. En deuxième année, j’ai également effectué mon projet de recherche dans le domaine, en aéro-acoustique environnementale. Puis pendant mon année de césure, j’en ai profité pour m’intéresser à l’acoustique sous-marine lors d’un stage chez NAVAL Group, et c’est là que ce sujet de thèse m’a été proposé. »

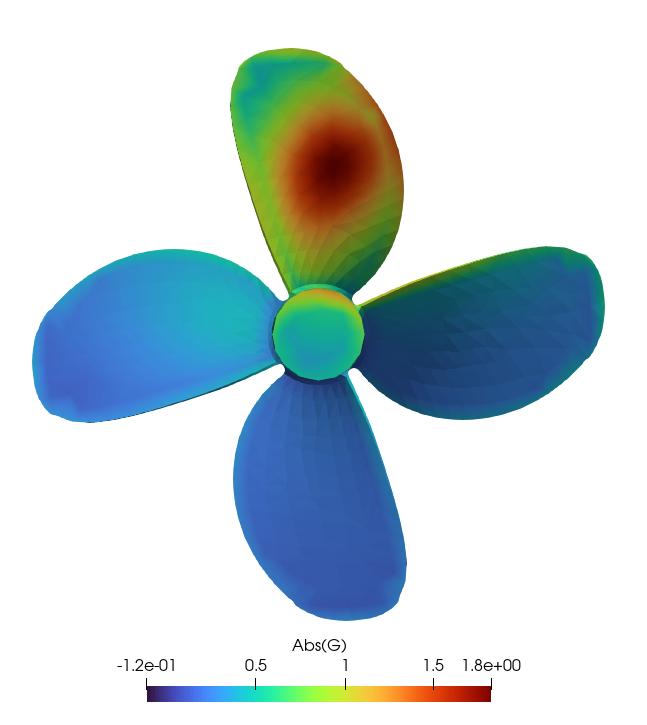

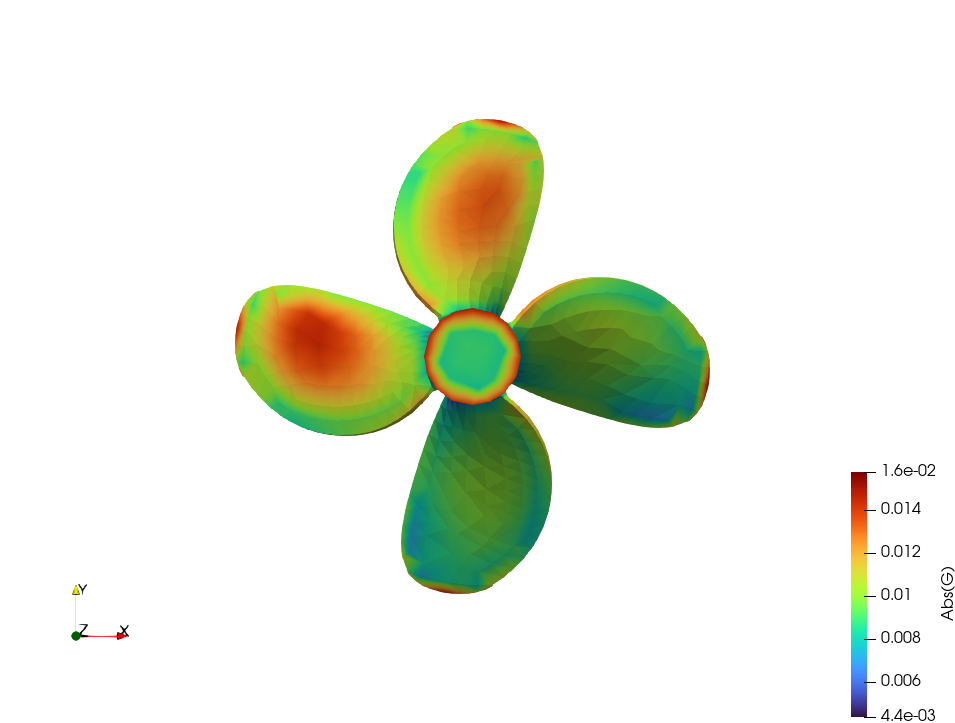

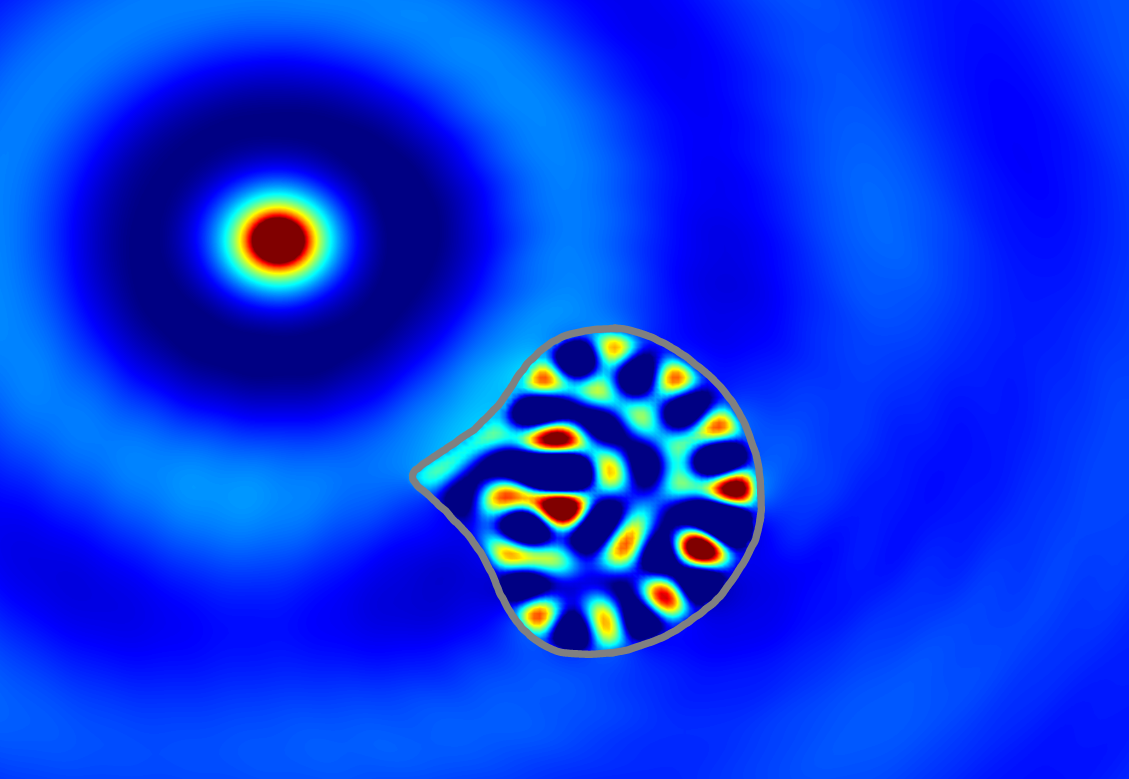

En complément de précédents travaux de doctorat menés également entre l’équipe Poems de l’ENSTA et NAVAL Group, il s’agissait de prendre en compte dans la mesure du bruit rayonné la vibration de la surface des parties pleines du sous-marin, telles que barres de plongée, ailerons, ou encore hélices.

« Cette vibration vient polluer les mesures faites par les sonars. Les signaux envoyés du sonar vers les analystes sont donc corrompus et peuvent les induire en erreur (passer à côté d’une information comme la présence d’un bateau ennemi, ou mal interpréter un son par exemple). L’objectif de mon travail est donc de prendre en compte la vibration de la structure, pour l’intégrer dans l’algorithme de traitement du signal du sonar, et ainsi dépolluer les mesures qui seront analysées par les oreilles d’or. Les signaux seront donc moins « bruités » et plus faciles à interpréter. »

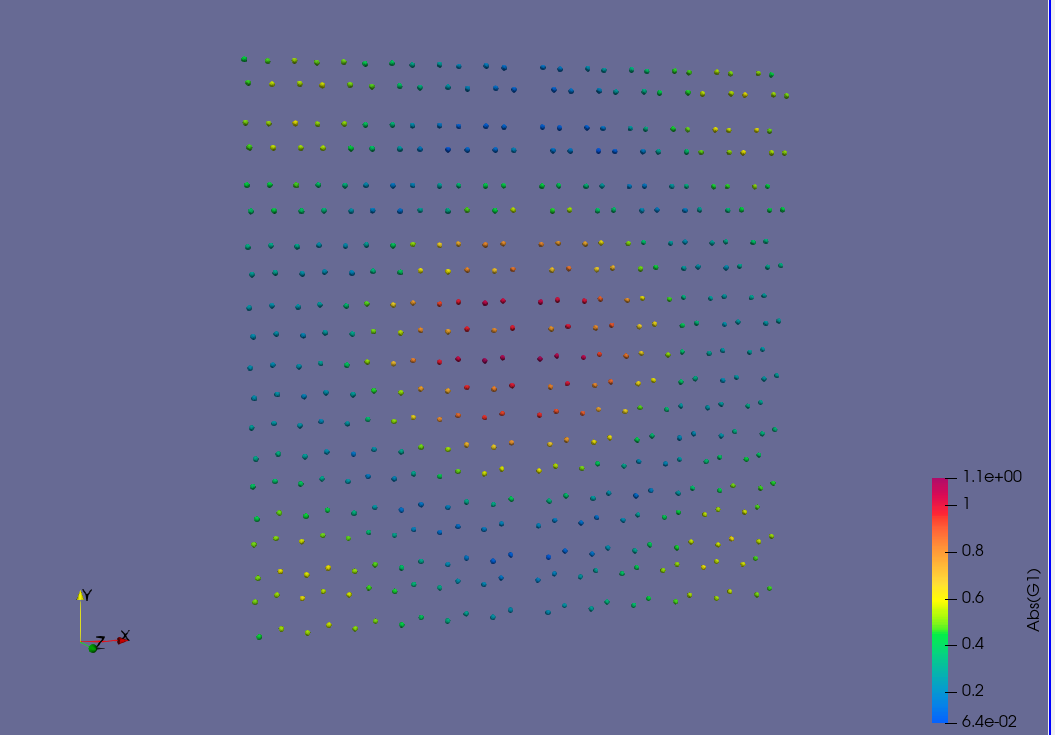

Toujours dans cette perspective de dépollution des mesures des sonars, Louise Pacaut s’est également intéressée à la diffraction des sons par les rideaux de bulles, méthode couramment employée pour ne pas perturber la faune marine lorsqu’on enfonce les pieux destinés à servir de fondations aux éoliennes en mer, ou encore par les écoulements turbulents diphasiques. Derrière cette dernière expression barbare se cache tout simplement le fait que lorsqu’une hélice tourne dans l’eau, le sillage induit comprend bien sûr de l’eau mais aussi des bulles d’air.

« Un certain nombre de travaux dans la littérature montrent que la présence de bulles dans un écoulement turbulent peut changer le bruit diffusé par cet écoulement. Si un sonar envoie une onde sur cet écoulement, on n’aura pas le même retour » précise Louise Pacaut.

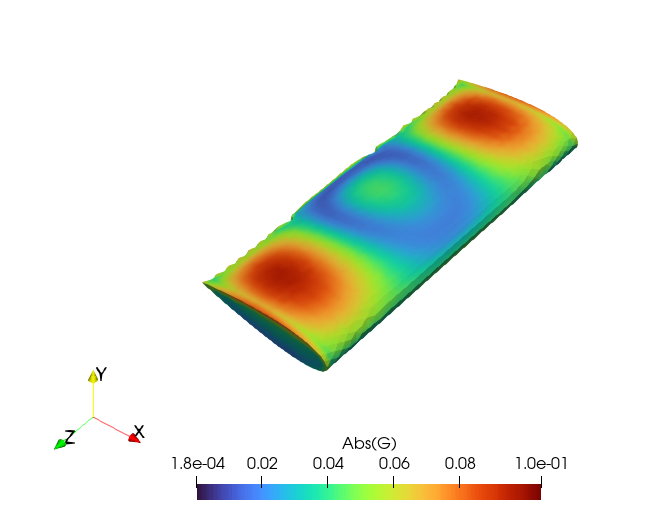

Au final la thèse de Louise Pacaut, co encadrée par Stéphanie Chaillat et Jean-François Mercier de l’équipe POEMS de l’Unité de mathématiques appliquées de l’ENSTA, propose notamment une méthode qui, partant d’un écoulement turbulent sur une structure donnée, permet de prédire le bruit rayonné en économisant de nombreuses étapes.

« Ma thèse ouvre la voie à de nouvelles méthodes de calcul qui permettront de gagner beaucoup de temps dans la caractérisation du bruit rayonné. Jusqu’à présent on faisait des hypothèses sur la structure : soit on la considérait rigide, soit on considérait qu’elle était de géométrie plus simple que la réalité. Avec la méthode de ma thèse, on n’a plus besoin de ces hypothèses. J’ai réussi à descendre à 2 semaines de temps de calcul, ce qui est encore beaucoup pour des besoins industriels, mais au départ j’étais à un an ! Il faudra donc encore travailler sur l’optimisation du code, mais ce sera plus un travail d’algorithmie. »