Mardi 7 septembre 1999, en Grèce. Un étudiant venant d’achever ses études secondaires profite de ses dernières journées d’insouciance estivale avant de faire sa rentrée à l’Université Polytechnique d’Athènes.

En début d’après-midi, au retour d’une promenade dans le centre-ville, un tremblement de terre d’une intensité à laquelle Ioannis Stefanou n’avait jamais été confronté se déclenche soudain : son appartement situé au dernier étage d’un immeuble se met à vibrer dans tous les sens. Les placards s’ouvrent et se vident de leur contenu, la vaisselle se fracasse sur le sol, et l’immeuble tangue de plus en plus fort.

Plusieurs secondes terrifiantes semblant durer une éternité s’écoulent encore avant que les vibrations ne cessent enfin. Si les constructions parasismiques d’Athènes se sont révélées très efficaces, on déplorera tout de même 145 morts, 2000 blessés et plus de 50 000 sinistrés. Sur un plan personnel, Ioannis Stefanou en sera quitte pour une belle frayeur, mais l’expérience le marquera durablement.

« Pour autant, ce n’est pas parce que j’aurais une quelconque revanche à prendre sur les séismes que je m’intéresse à eux aujourd’hui ! » en plaisante-t-il à présent. « Ce qui pilote avant tout ma recherche, c’est essayer de répondre à des questions importantes scientifiquement, et qui peuvent avoir un très fort impact sociétal. »

Avec une moyenne de 30 000 morts chaque année et des dégâts matériels se comptant en plusieurs dizaines de milliards d’euros, les séismes rentrent clairement dans cette catégorie.

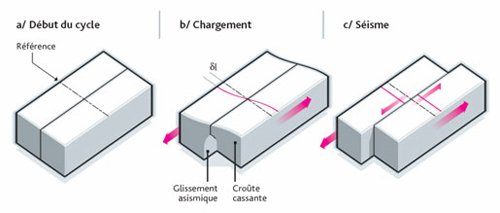

« Un séisme peut se résumer très schématiquement comme une brutale libération d’énergie, et s’analyser mathématiquement comme une instabilité du système dynamique formé par la croûte terrestre au niveau d’une faille. Des contraintes s’accumulent au niveau des bords de ces grandes fissures, qui au-delà d’un certain seuil de tension cèdent brutalement, les bords glissant l’un par rapport à l’autre en engendrant ondes et vibrations » explique le chercheur.

Mais il se trouve que les mouvements naturels de la croûte terrestre liés à la tectonique des plaques ne sont pas les seuls à pouvoir provoquer des séismes.

« Depuis une quarantaine d’années, des données empiriques s’accumulent montrant que les séismes peuvent être induits par des activités humaines, comme l’injection de fluides dans la croûte terrestre pour des activités de géothermie, où au contraire l’extraction d’hydrocarbures » précise Ioannis Stefanou.

Un exemple typique est celui du gisement gazier de Groningue. Découvert en 1959 dans le nord des Pays-Bas, il est exploité dès 1963. À partir de 1991, des séismes dus à l’affaissement du sol, lui-même provoqué par l’extraction du gaz, commencent à se manifester, pour devenir très fréquents à partir de 2003.

Ne dépassant pas une magnitude de 3, ils passent longtemps inaperçus par la population jusqu’à ce qu’en 2012, un séisme de magnitude 3,6 endommage des milliers d’habitations. Devant cette situation, le gouvernement néerlandais finira par renoncer à l’exploitation du gisement en 2018.

« Les exemples de séismes induits par les activités humaines se multipliant à travers le monde, mes premiers projets de recherche sur le sujet sont partis d’une idée toute simple : puisque les activités humaines sont en mesure d’activer des failles, serait-il possible d’inverser le processus et de les désactiver, ou à tout le moins de les activer de façon contrôlée ? »

Cette idée si ambitieuse qu’elle pourrait sembler tirée d’un roman de Jules Verne ou d’un film de science-fiction hollywoodien, Ioannis Stefanou travaille à la concrétiser depuis plusieurs années. Et il est loin d’être le seul à y croire puisque ses travaux bénéficient de financements du Conseil Européen de la recherche (ERC), dédiés aux projets exploratoires aux frontières de la connaissance, avec pour seul critère de sélection celui de l’excellence scientifique.

« Le premier projet financé par l’ERC, qui a couru de 2018 à 2023, s’appelait CoQuake (Controlling earthQuakes). Grâce à des simulations numériques poussées prenant en compte de très nombreux paramètres, il nous a permis de démontrer la validité de notre approche. Il a été suivi d’un nouveau projet, INJECT, lui aussi financé par le Conseil Européen de la recherche, et dont je suis responsable scientifique. »

Si les objectifs scientifiques de CoQuake étaient déjà ambitieux, INJECT met la barre encore plus haut : Ioannis Stefanou propose non seulement de maîtriser les séismes, mais de le faire tout en se débarrassant d’un des principaux responsables du réchauffement climatique, le CO2.

« Pour reprendre l’exemple du champ gazier de Groningue, nous avons récemment démontré qu’il aurait été possible, avec une approche fondée sur la géomécanique et la théorie du contrôle, d’extraire la même quantité de gaz sans provoquer de séisme. Mieux, un autre de nos scénarios envisage de remplacer le gaz prélevé par du CO2, qui se retrouverait piégé en profondeur, supprimant les risques d’affaissement du sol par déplétion tout en neutralisant un des principaux gaz à effet de serre. »

L’image que Ioannis Stefanou aime utiliser pour expliquer ce processus est celui du régulateur de vitesse des véhicules automobiles.

« Notre stratégie consiste à poser le problème mathématiquement en envisageant un système dynamique, avec des entrées et des sorties. Sur une voiture, on donne la consigne de vitesse, et le système de régulation calcule la quantité de carburant qu’il faut injecter pour maintenir cette vitesse en fonction de la pente, du vent, etc. Dans le cas des failles sismiques, ce sont des fluides qu’il s’agirait d’injecter dans les bonnes quantités le long des failles afin de libérer les contraintes en douceur et éviter les séismes catastrophiques. »

Bien sûr, il y a une différence de taille entre une voiture et une faille sismique que ne manque pas de souligner le chercheur :

« Les voitures équipées de régulateurs de vitesse sont des produits industriels dont tous les paramètres sont connus et parfaitement maîtrisés. Ce n’est bien sûr pas le cas des failles sismiques, qui sont de vastes systèmes géophysiques préexistants. »

Alors avant d’envisager pouvoir réellement maîtriser les séismes, il faudra encore de nombreux travaux : développements mathématiques, démonstrations, essais numériques, puis essais en laboratoire, Ioannis Stefanou et les membres de son groupe sont sur tous les fronts, portés par l’enthousiasme de recherches exaltantes qui peuvent contribuer à sauver des vies tout en luttant contre le réchauffement climatique.