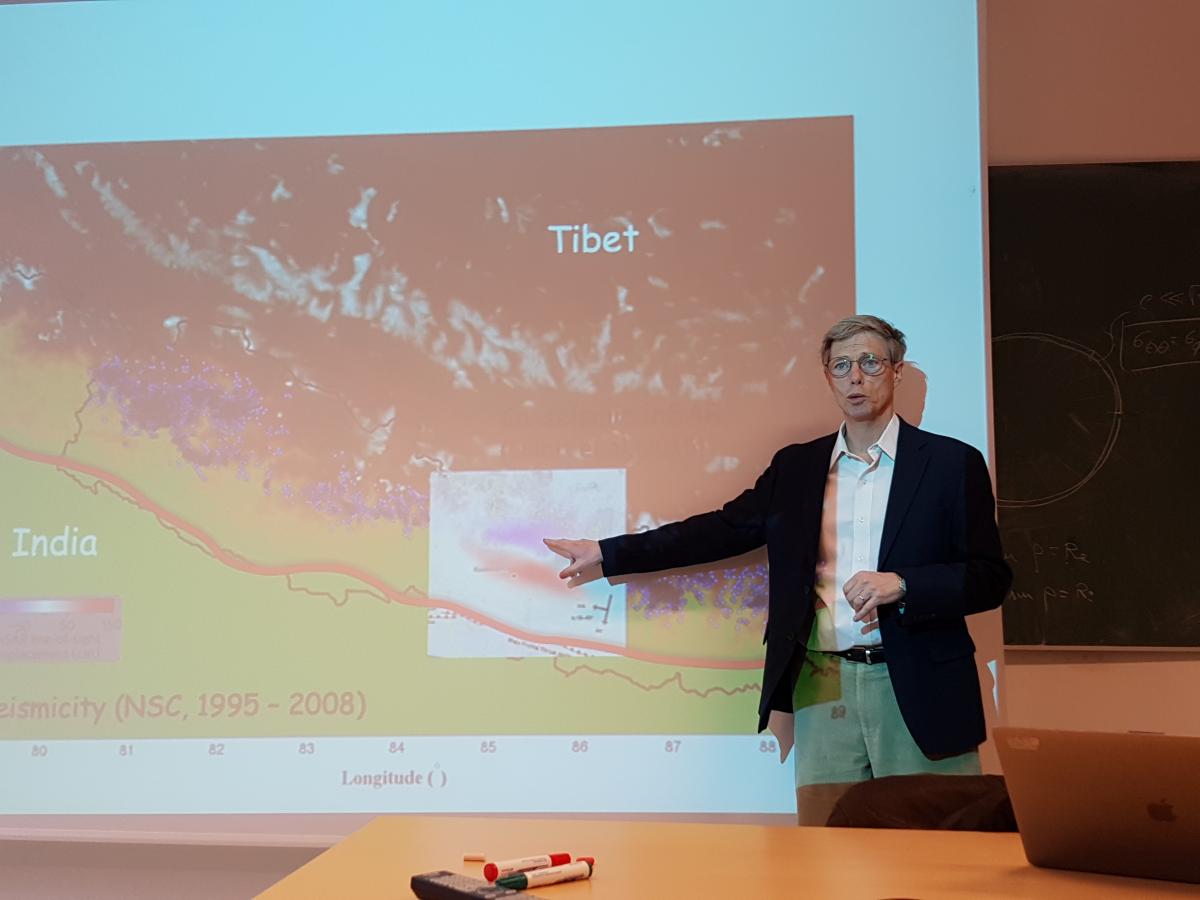

Spécialiste des phénomènes sismiques dans l’arc himalayen, Jean-Philippe Avouac a débuté son intervention par un rappel historique : en 1950, l’Himalaya a connu le plus grand tremblement de terre intracontinental de l’histoire contemporaine, avec un séisme de magnitude 8,7. Soixante-dix ans plus tard, alors que la population de la région s’est considérablement accrue, tout l’enjeu est de savoir si un événement d’une telle ampleur pourrait se reproduire, et à quelle échéance.

La sismicité induite, c’est-à-dire les séismes consécutifs aux activités industrielles comme la fracturation hydraulique, démontre qu’une prévision est possible : sachant comment les contraintes ont évolué dans le sol, il est possible d’en déduire la sismicité à venir. Les modèles décrivent parfaitement la sismicité observée suite à des travaux d’exploitation gazière.

Mais s’agissant de la sismicité naturelle, la difficulté vient du fait que l’état de précontrainte du sous-sol reste mal connu.

Pas de nouvelles, mauvaises nouvelles

Comme le résume Jean-François Semblat, directeur adjoint de l’Unité de mécanique (UME*) de l’ENSTA Paris et responsable de la communauté mécanique et énergétique d’IP Paris, « en matière de sismologie, pas de nouvelles, mauvaises nouvelles ! Lorsqu’une zone reste silencieuse sur le plan sismique, cela peut signifier que les contraintes s’y accumulent en silence, avant une rupture d’autant plus brutale que les contraintes accumulées sont fortes. »

En l’absence de connaissance des contraintes accumulées dans le sol, tout ce qu’il est possible d’estimer, c’est la probabilité de survenue, dans une zone donnée, d’un séisme d’un certain niveau sur une certaine période de temps. Les séismes les plus forts restant les plus rares, il convient de suivre l’évolution du terrain sur des décennies, notamment grâce à des stations GPS fixes, afin d’établir des probabilités de survenue d’événements majeurs les plus fiables possibles.

L’Institut SEISM, groupement d’intérêt scientifique

Ce séminaire s’est déroulé dans le cadre des activités de l’Institut SEISM, groupement d’intérêt scientifique sur les tremblements de terre auquel ENSTA Paris a adhéré en juillet 2018. L’objectif de cet institut est de réunir spécialistes des sciences de la Terre et du génie parasismique afin de travailler sur des sujets d’intérêt commun allant « de la faille à la structure » et de mutualiser outils de simulation et plateformes expérimentales.

Parmi les sujets d’étude les plus prometteurs sur lesquels les laboratoires de l’ENSTA Paris travaillent actuellement en matière de sismicité, on peut citer le projet CoQuake, visant à contrôler les séismes en aidant les failles à glisser par injection de fluides, ou encore le concept de « cape d’invisibilité sismique », visant à définir un urbanisme parasismique capable de filtrer les ondes sismiques et de neutraliser les secousses à l’intérieur des villes.

* L’Unité de mécanique est une des composantes de l’UMR IMSIA (Institut des sciences de la mécanique et applications industrielles, CNRS – ENSTA Paris –EDF – CEA)